扫码关注

3月10日,明经讲堂第9讲邀请到南京大学新闻传播学院王辰瑶教授,她主讲的题目是《如何做新闻研究——给本科同学的十个建议》。

王辰瑶老师首先向大家阐明了自己对于“做研究”这件事的理解。她强调“做研究不等同于做科研”,一个人在未来完全可以不去从事专门的科研工作,但一定离不开做研究,因为做研究是解决现实生活中很多实际问题的必要手段。有感于许多学生对于“做研究”的困惑,王辰瑶老师希望大家能意识到,研究是一种能力,不是一个专门的领域,并且“做研究”是一件内在驱动、可学可练的事情。接着,王辰瑶老师从新闻学的专业角度出发,结合自身经历为同学们梳理出关于“如何做新闻学研究”的十条建议,并深入浅出地阐明了背后的思维逻辑。以下是对于本次讲堂内容的梳理。

01

建议一:充分了解新闻学科的特点

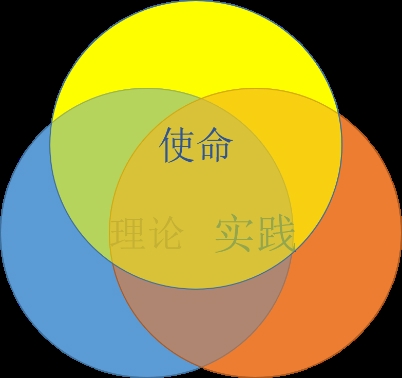

王辰瑶老师首先用三个均衡紧凑的圆圈来解释新闻学科的特征。

(新闻学科的特点示意图)

第一个圈叫做使命。正所谓“铁肩担道义,妙手著文章”,新闻学科高度强调应有的价值导向。第二个圈叫做实践。新闻学科是一个注重实践的学科,数字时代对新闻实践提出了更高的能力要求,新闻研究也需要与时俱进,紧跟时代的发展需求。第三个圈叫做理论。作为一门社会学科,新闻学需要提出理论、把握规律,并以此来阐释新闻现象,理解新闻实践背后的机制。实践、理论和使命这三个圈大小均衡并且互相重叠,这意味着新闻学是一个规范性应用学科。新闻学是解释新闻现象的一门学科,在进行新闻研究的时候,要充分考虑到新闻学科三圈均衡、紧凑的特征。

02

建议二:对新闻学研究图景的全貌做到心中有数

跨专业合作一定要在明确本学科特点的前提下进行,否则会造成研究问题学科属性的混淆。在开始做具体的新闻学研究之前,研究者心中应该有一张关于新闻学研究的大图,这张大图代表新闻学现有研究的全貌。哪怕很粗糙,但它可以帮研究者从宏观上定位自己的研究问题属于哪个领域、哪一层级以及该从哪一种研究路径切入。

王辰瑶老师认为,可以从三个不同层次理解新闻的研究对象:作为知识形态的新闻、作为工作的新闻实践以及作为社会系统的新闻,每一个层次都可以从很多路径开展研究。以媒体转型为例,不仅可以从实践层面考察媒体的商业模式、组织形态、生产常规等不同角度,还可以从数字化新闻的新形态以及它对社会关系的改造等不同层面切入考察。

因此,每一个做新闻研究的人,心里都应该有一张研究地图,以帮助自己更好地了解研究落在哪一个具体位置,有哪些相邻的研究路径,可以从其他研究路径中汲取什么样的营养和启示等。

03

建议三:像好记者一样寻找新闻学研究的新材料

做新闻学研究需要材料,尤其在研究实践层面的新变化时需要新材料。寻找新材料时,应该学习好记者的工作方法,像好记者一样去寻找材料。做新闻学研究可以从做好记者的工作经历中得到很多有用的经验,不少从记者转型而来的著名新闻学学者的经历可以佐证这一点。

好记者的工作方法主要有以下两点:一是建立自己的信息网,有意识地获取和捕捉有用信息;二是能快速判断信息的价值,提取有价值的信息进行报道。同样,做新闻学研究也需要这两种方法。研究者要有建立信息网的意识,自觉围绕自己的研究兴趣、研究方向建立适合自己的信息网,例如发表新闻学研究的一些网站、知网、Sage、T&F等相关数据库,甚至可以通过邮件直接与作者沟通等等。定期进行学术信息的更新有助于研究者更好地发现问题,而快速判断信息价值的能力可以帮助研究者更高效地进行文献综述。

04

建议四:锻炼提出问题和判断问题的能力

提出一个好的学术问题是做研究的第一步,也是最为关键的一步。一个有价值的学术问题是有价值的学术成果的前提。王辰瑶老师指出,应该认识到“提问的难度是客观存在的”,但也不能因此产生畏难心理。结合自身的科研和教学经历,王辰瑶老师为大家推荐了两种学习“如何提问”的学术资源,一是美国社会学家米尔斯的著作《社会学的想象力》,另一个是原芝加哥大学社会学教授、现浙江大学教授赵鼎新老师的讲座《社会科学的发问和发问的艺术》。

在《社会学的想象力》中,米尔斯提出可以从个人经验出发,将个人的好奇、个人的困惑和整个社会结构衔接在一起从而实现一种想象力的跃迁。在此基础上,王辰瑶老师提炼出了“三位一体提问模型”,建议在提出问题时研究者可以从“外部、内部、历史”三个不同的维度去思考问题的价值所在。“外部维度”指社会实践的现状要求研究者关注什么,“内部维度”指研究者本身独特的个人视角和个人经验,“历史维度”则要求研究者对“该问题是否是一个新问题”、“是否曾在历史上出现过”等做出判断。

在《社会科学的发问和发问的艺术》中,赵鼎新老师指出“怎么(How)”和“为什么(Why)”是两类最为重要的发问方式,因为这样的问题会推动研究者主动探索潜藏在现象背后的原因、机制与规律等,这样的研究问题才是有深度的好问题。此外,还要尽力增加提问的信息量,即尽可能地问出一个普适性较高的问题,唯有如此才能做出阐释力足够强的研究。阐释力越强,就意味着阐释的范围越大,研究越有普遍意义,这应该是大部分研究者追求的目标。

05

建议五:学会画思维导图

思维导图是帮助人们快速把握复杂对象、理清思绪的一种实用性思维工具,它可以应用于研究过程中的文献及案例梳理,帮助研究者从浩如烟海的具体资料中抽离以便于纵观全局。王辰瑶老师以南京大学新闻传播学院新闻创新实验室团队发布的2020年《全球新闻创新报告》为例,介绍了研究团队如何对多达几百篇、数百万字的文献与案例进行编码处理。通过思维导图对相关概念进行逐层抽象和可视化呈现后,分析思路会越来越清晰。因此,思维导图可以有效帮助研究者在把握复杂对象时纲举目张地理清思路。

06

建议六:学会积累阅读

阅读的重要性无需赘述,王辰瑶老师指出,比起阅读一本书更重要的是知道如何阅读一本书,并为大家推荐了阅读书目《如何阅读一本书》。此外,对于如何积累阅读,王辰瑶老师也给出了自己的建议。首先,研究者需要对自己所阅读的文献制定分级阅读策略,即在有限的阅读时间里快速判断阅读材料的价值并做出取舍。如对于“泛读文献”只需要用快速笔记记下来源和要点,对于有一定重要性的“普读文献”,则可以借助一般的笔记对该文献的信息来源、核心观点及论据、研究方式、启示等做好记录或摘抄;对于数量较少但经典的“精读文献”,研究者则需要借助超级笔记来吃透文献,除记录信息来源、核心观点及论据、研究方式等以外,还可利用思维导图等可视化方式来把握文献的整体知识结构,并对该文献做出自己的评价。如有必要,还可以寻找作者的其他文献进行对照理解。

第二,要根据时间轴或特定主题组建个人文献库。在有了上述快速笔记、普通笔记和超级笔记之后,研究者需要把这些笔记按照一定的结构组建起来,形成个人的文献库。王辰瑶老师提到,自己的个人文献库最初是由社会理论经典、新闻社会学经典、新闻学研究专门领域的文献以及研究方法等几个板块构成,正是这个最初的结构再加上后续源源不断的积累才形成了她现有的文献库。而搭建文献库最有效的结构方法便是时间轴,它不但可以清晰地展现学术研究的脉络,还可以对后续的阅读产生很好的指导作用;此外也可以尝试按照特定主题进行建构,这会有助于研究者打通思维,温故而知新,从已阅文献中获得更多的灵感。

谈及具体的文献库形式,王辰瑶老师建议大家采用自己擅长的方式来搭建,可以用实体的卡片做索引,也可以用Word文档来建立电子文件夹,抑或是各种便利的笔记软件,但一定要方便日后调用。

07

建议七:做新闻学研究从经验研究开始

相较于建立在文献搜集基础之上的纯文本研究,经验研究的特点是入场比较难,但这恰恰是王辰瑶老师建议新闻学研究从经验研究开始的原因。“入场难”是指经验研究需要进行实地调查、观察、访谈等,在接触研究对象方面存在一定的困难,但与此同时这也构成了研究的门槛,即占有经验资料本身是独特的、是有价值的,这会给刚开始做研究的人带来自信,也便于从具体的经验研究个案中以小见大,解决选题空洞的常见错误。其次,经验研究本身有着规范的操作流程,从提出问题、收集经验材料到判断经验材料是否符合标准再到分析经验材料,最后将分析结果写成论文,整个过程都有规范可循,易于研究者学习。

08

建议八:处理好研究过程中的理智与情感问题

扫码关注